De la fin du Moyen âge jusqu’au dernier tiers du XVIIIème siècle, l’organisation funéraire catholique se caractérisait ainsi : l’inhumation se faisait à l’intérieur des lieux de culte urbains ou dans des cimetières situés dans les agglomérations proches d’édifices religieux.

Cette proximité avec les morts est cependant remise en cause. Les cimetières, espaces tous aussi sacrés que les églises, n’avaient pas la configuration qu’on leur connaît aujourd’hui et ressemblaient davantage à des fosses communes où les ossements des défunts les plus pauvres pouvaient être facilement visibles. Progressivement, le cimetière français évolue. Un décret impérial de 1804 vient clarifier cette réorganisation, désormais les cimetières doivent être situés hors des enceintes des villes et des bourgs et entourés d’une clôture dont les murs doivent s’élever à au moins 2 mètres. Le cimetière de l’église Saint-Nazaire est donc transporté en bordure de la Ville, à l’avenue du 2ème Spahis. C’est à cette même période que le principe de concessions funéraires apparaît et se généralise. Mais ce lieu reste dédié aux catholiques, il faut attendre la loi de 1881 qui institue une neutralité dans l’enterrement des corps : désormais, athées, juifs, protestants peuvent reposer auprès des catholiques.

Au début du XXème siècle, pour faire face à l’augmentation de la population et donc de décès, la Ville programme en août 1922 un nouvel aménagement visant à séparer les deux carrés existants, afin de permettre la construction d’une centaine de tombeaux supplémentaires.

Le mausolée de Michel Pacha

Le petit cimetière, recueillant les inhumations des familles sanaryennes accueille à la fin du XIXème siècle, le mausolée de Michel Pacha. Maire par deux fois de Sanary, Michel Pacha perd sa fille Amélie en 1872 puis son fils Alfred en 1889. Sa femme Marie-Louise est assassinée alors qu’inconsolable, elle priait pour le repos de ses enfants dans le cimetière. Pris de chagrin, Michel Pacha fit agrandir le terrain du cimetière afin d’ériger une chapelle mortuaire pour que sa famille puisse y reposer. Il fit réunir leurs corps dans un magnifique tombeau où il se fit enterrer à son tour en 1907. Le caveau familial fut édifié par l’architecte Paul Page. Coiffé d’un mausolée quadrangulaire en forme de chapelle, orné par des sculptures réalisées par Rossi (un ange et deux pleureuses) ainsi qu’un double vitrail à l’effigie des saints vient donner un peu de lumière à cet imposant édifice autour duquel le cimetière s’organise.

Le tombeau des sœurs Amélie

Michel Pacha fait construire de son vivant, au dos du caveau familial, un tombeau dédié aux Sœurs de la Fondation Amélie. Cette Fondation, située au 16 boulevard Courbet, abritait autrefois un hospice, une école et un mouroir tenus par la congrégation religieuse des Sœurs Saint Vincent de Paul. Les Sœurs y accomplissaient un service d’auxiliaire de santé pour les plus nécessiteux.

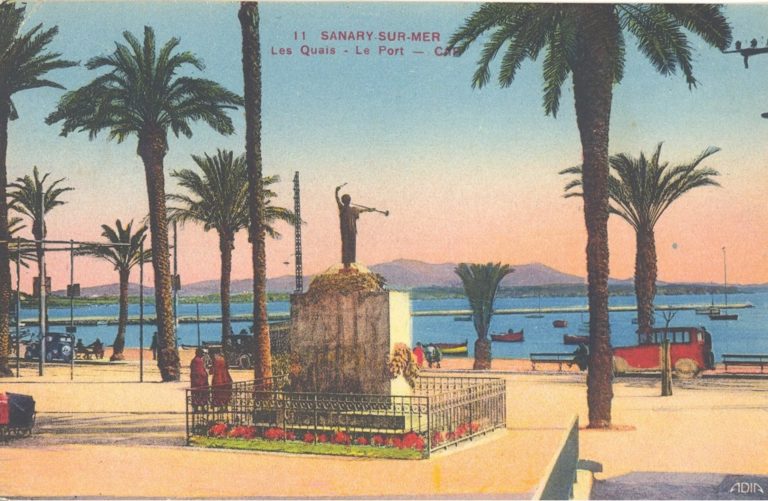

Monuments aux morts

La Ville de Sanary se dote également de deux monuments commémoratifs construits suite à la première Guerre Mondiale : un monument aux morts dans le cimetière et un monument de la Victoire sur la place de l’Esplanade, tous deux construits en 1919.

Personnalités inhumées

L’ancien cimetière est également connu pour les nombreuses personnalités publiques qui y reposent, ainsi vous pourrez voir la tombe de l’abbé Georges Galli, du médecin-commandant Jules Jean-Louis, de l’aviateur Albert Cavet, du peintre Marius Gabriel Fabre, d’André Salmon, de l’inventeur du masque de plongée squale Paul Dubois, de l’écrivain Franz Hessel, du contre-amiral Jules-Mathieu Nény, du général et comte Étienne Rose et tant d’autres.