L’accès à l’eau

La ville de Sanary est bordée de plusieurs cours d’eau. Au nord, le massif du Gros Cerveau fixe la limite avec les villes d’Ollioules et du Beausset. Les premières traces d’occupation humaine sont ainsi liées à la présence de l’eau, dès le Néolithique. Les quelques grottes situées dans les falaises du Gros Cerveau, fouillés à la fin du XIXème siècle se trouvent à proximité immédiate d’un ancien cours d’eau ou d’un Vallat (ruisseau en provençal).

A la fin du XIXème siècle le besoin d’hygiène, en réaction aux

épidémies et à la pollution industrielle, voit les premières

constructions de lavoirs. Une loi de 1851 subventionne à hauteur de 30% leur construction. Ces petits et modestes édifices valorisent le travail épuisant et répétitif des laveuses. Témoins des grands et petits moments de nos villages, les lavoirs évoquent le souvenir d’une époque révolue.

Le lavoir était le lieu par excellence des laveuses. Au XIXème siècle en Provence la lessive, ou Bugade, était un temps fort dans la vie du village. Les femmes, dites les bugadières se chargeaient de la lessive. Elles commençaient par trier le linge qui était entassé dans un cuvier obstrué par du thym ou de l’asparagus et des cendres en prenant soin d’étaler les chemises sur le dos car l’inverse aurait porté malheur.

L’eau tiède était alors versée dans le cuvier, puis venait le savonnage, le brossage, le battage et le rinçage au lavoir. Il était interdit de faire la lessive certains jours de l’année : généralement le vendredi, pendant la semaine sainte, les trois jours qui précèdent l’ascension et la semaine de Noël.

Un lavoir principal déplacé et remanié de nombreuses fois

A Sanary, un lavoir principal était installé face à l’église, sur les quais, au cœur même du village. En 1808, il est soumis à un règlement interdisant aux habitants de s’y laver ou d’y entreposer des objets malpropres. Ce lavoir est par la suite agrandi par un abreuvoir. Cet ouvrage, plus grand, plus beau, est cependant démoli en 1865 et remplacé pour permettre l’agrandissement des quais. Un lavoir principal est alors installé à leurs extrémités.

Sur la volonté de Michel Pacha, maire emblématique de Sanary à la fin du XIXème siècle, on ajoute une toiture afin de protéger les laveuses des intempéries. Il n’existe aucun plan type de lavoir, les municipalités s’adaptaient généralement à la forme du terrain, à l’emplacement de l’eau et aux moyens financiers dont elles disposaient.

Le lavoir est ensuite transféré près du cimetière en 1927.

A la fin du XXème siècle, le lavoir n’est plus utilisé. La Municipalité décide de le restaurer, de le déplacer du cimetière et de l’installer dans les jardins Jean-Cavet.

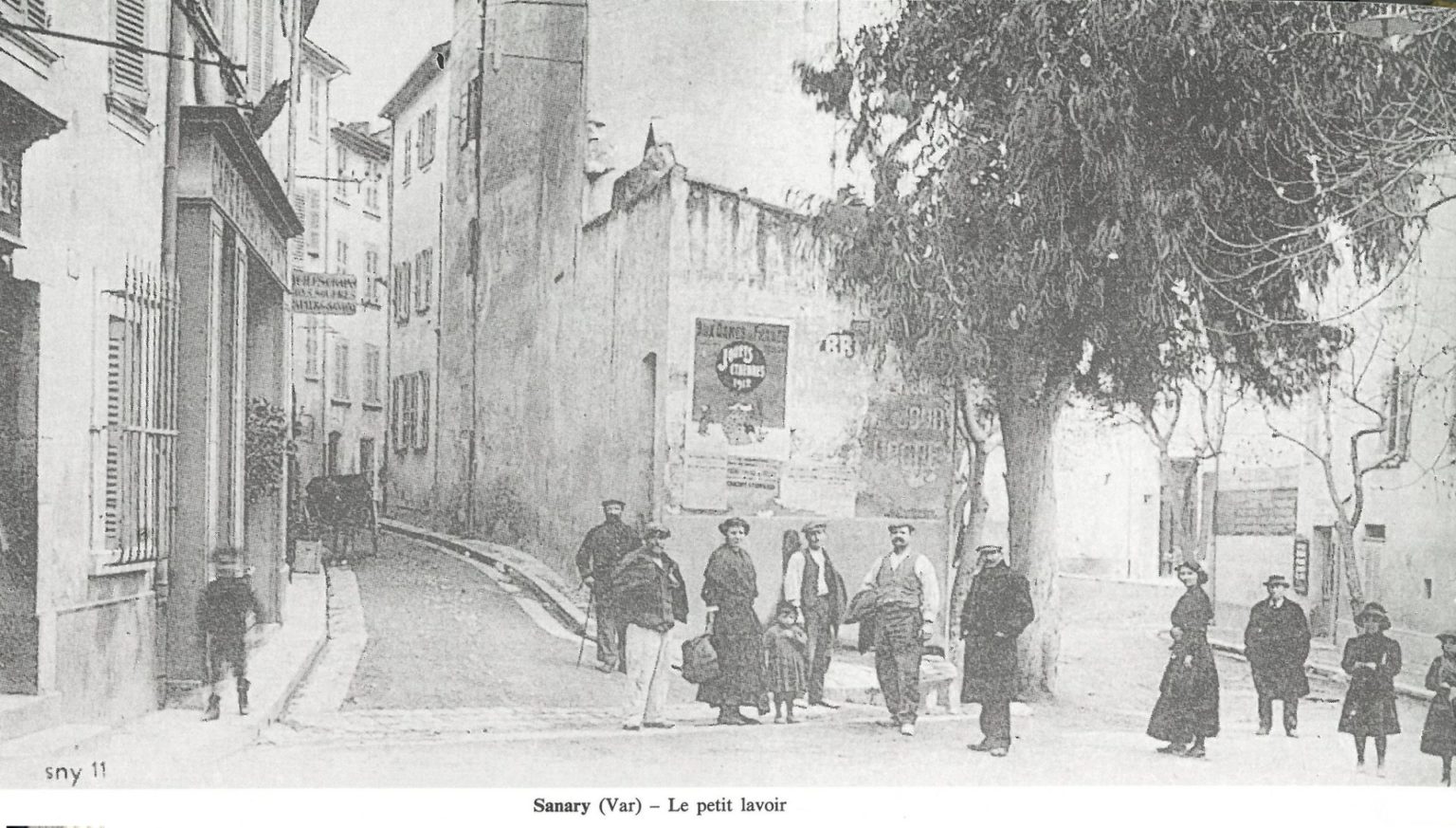

Les autres lavoirs

Il existait également deux autres lavoirs, plus petits. Certains ont été construits autour de 1851. La commune ne disposant pas de fonds nécessaires pour effectuer les travaux, ce sont les Sanaryens qui se sont proposés de les réaliser sur leurs deniers personnels. En 1922, des bornes fontaines sont élevées à l’embouchure du Vallat Daumas et au croisement de la rue de la Prud’homie ainsi que de l’avenue Gallieni.