L’agrandissement du port à l’époque moderne

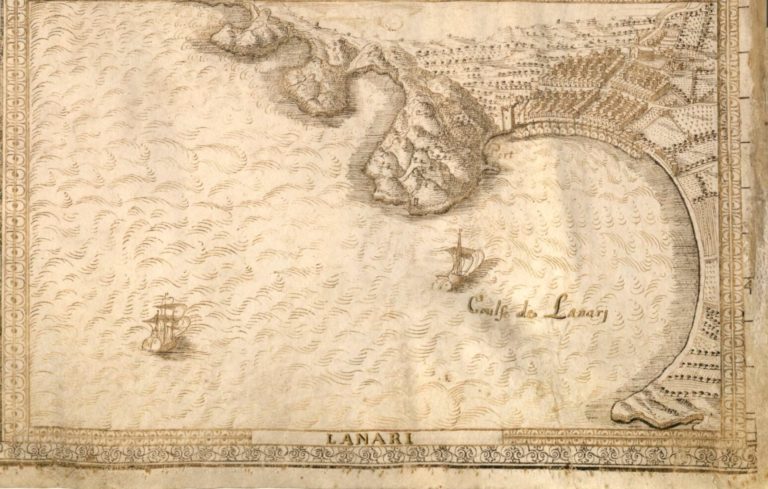

C’est à partir du XVIème siècle que le port de Saint Nazaire devient florissant. En 1507, les seigneurs Bertrand de Vintimille et Guiran de Simiane accordent des terres à seize nouvelles familles venues accroître le nombre d’habitants. Le port voit alors la construction d’un premier quai venant s’ajouter au débarcadère proche de la tour. Il devient plus fréquenté, mais sa faible profondeur l’empêche de se développer.

En 1672, la population, étoffée par des familles bourgeoises, manifeste clairement ses désirs d’autonomie vis-à-vis d’Ollioules. Les notables, appuyés par des capitaines marchands qui fréquentent le port font pression pour convaincre le roi Louis XIV de concéder l’autonomie au bourg qu’elle obtient en 1688, par la proclamation de son indépendance de la ville d’Ollioules. Dès lors, la première préoccupation de la nouvelle communauté est l’approfondissement du port. De plus, le roi avait imposé lors de la séparation du bourg de la ville d’Ollioules, l’obligation de conserver la capacité d’amarrage du port à treize galères royales.

Essor économique au XVIIIème

En 1715, la création du bourg de Bandol démontre l’essor important du port de Saint Nazaire notamment pour la pêche et le commerce du vin. En effet, les travaux successifs de désenvasement du port permirent l’accès de navires de plus en plus importants, favorisant le commerce maritime.

Le débarcadère, proche de la Tour, est agrandi en 1712 pour accueillir ces nouveaux bâtiments de plus grande capacité, il fut prolongé de 5,50 mètres.

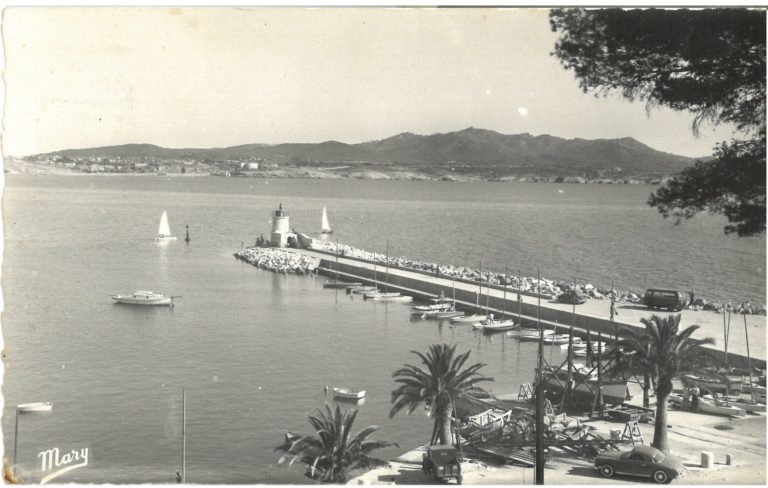

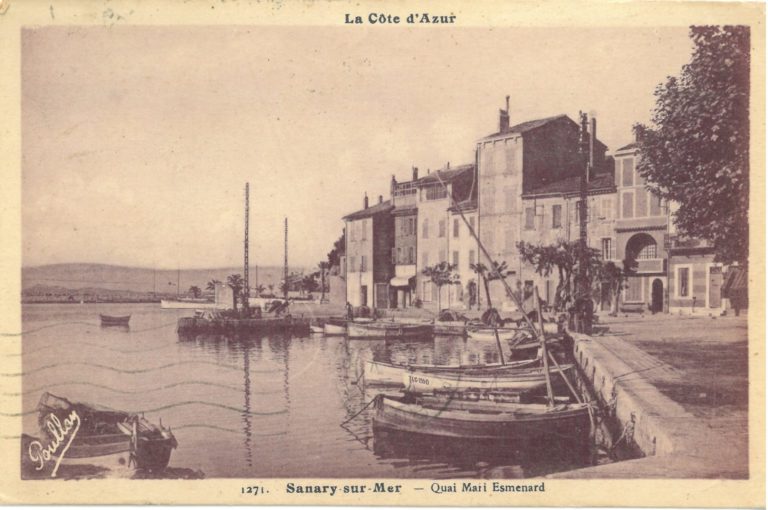

Le Vallat Daumas qui se déverse dans le port, est également endigué et on construit le môle du levant pour lutter contre le phénomène d’ensablement. Le môle coté ponant (côté ouest) est réparé ainsi que le quai Sainte Catherine (actuellement quai Wilson) pour y planter deux « norails » servant à amarrer les bateaux.

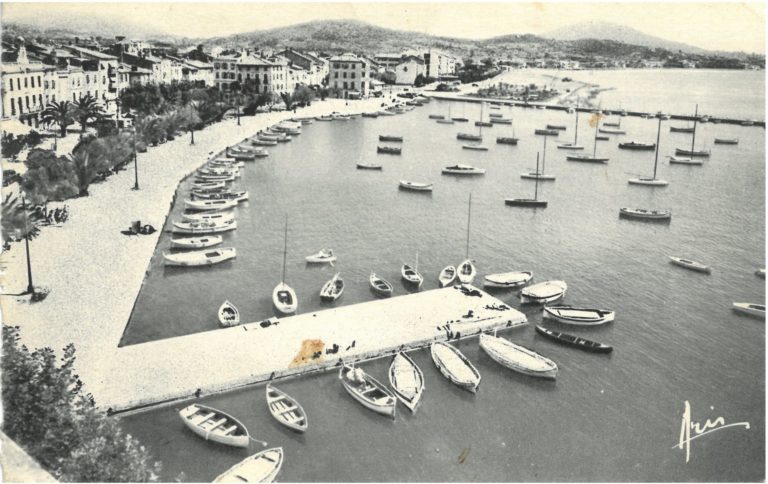

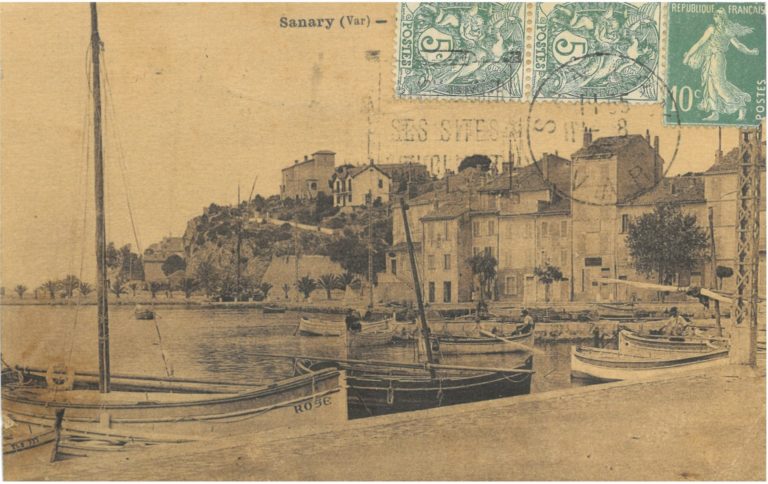

Evolutions sous Michel Pacha

En 1859, les nouveaux modes de transport portent un coup fatal aux transports maritimes. Les activités du port déclinèrent doucement. Sous le Second Empire, Sanary se tourne résolument vers la nouvelle industrie du tourisme cherchant à accueillir une clientèle hivernale. Profitant de son expérience vécue au port d’Istanbul, Michel Pacha, lors de son premier mandat (1865-1872) constate que Sanary et la ville turque rencontre les mêmes problématiques : manque d’aménagement des quais pour l’accostage et nécessité de renforcement des quais de déchargement lors du dépôt de matériaux lourds. Il fait réaliser dès 1865 de grands travaux autour du port notamment sur le quai entre l’hôtel de la Tour et l’actuel kiosque à musique : comblement, Les travaux sont réalisés à partir de pierres de taille extraites de la carrière proche des Baux. Auparavant, les bateaux de pêche étaient tirés sur la plage.

Michel Pacha fait également édifier un phare sur le port, allant jusqu’à payer sur ses deniers personnels le salaire du gardien à hauteur de 400Fr et financer son électrification.

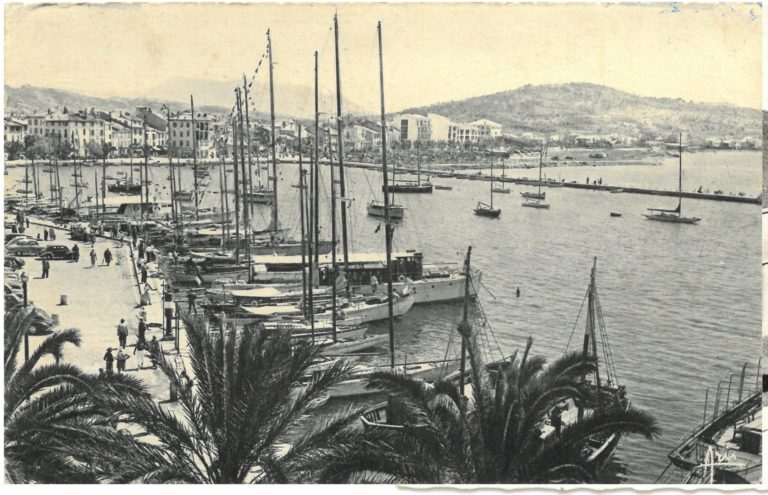

Le port sauvé pendant la Seconde guerre mondiale… par un allemand

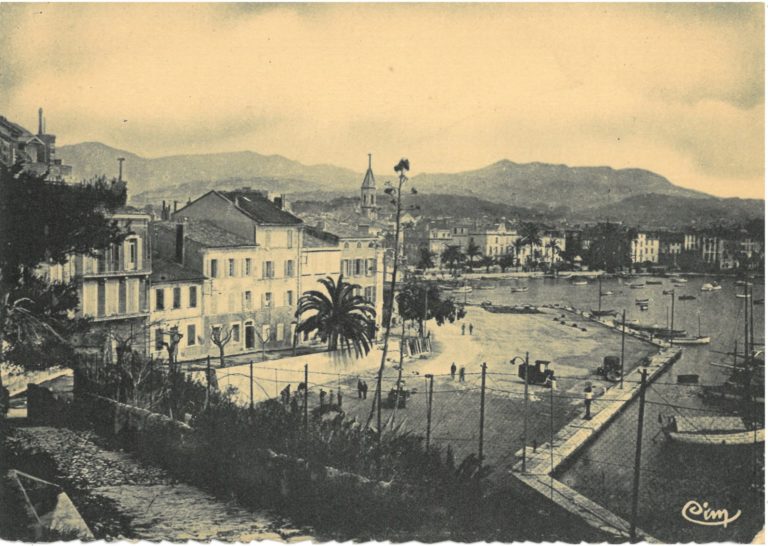

Lors de l’Occupation, les Allemands évacuent Sanary et interdisent l’accès au port, aux chapelles, à l’église et aux commerces. Sur le port, les palmiers sont jetés à terre et coupés au niveau du pied. Les barques, ayant quitté les quais, sont éparpillés ci et là dans les champs. Seules six barques sont réquisitionnées : « Le Lynx », « La Marie-Louise », « L’Henriette », « La Laurence », « La Thétis » et « La Bellise ». La jetée est brisée par les mines et des blocs sont amassés dans la mer.

Le quai Marie Esménard, où une bombe est tombée, présente un aspect de désolation. Les façades du port cachent des cloisons effondrées, des portes disjointes, la plupart des toitures des maisons n’ont pas supportés les chocs. Les bombardements sont tellement importants que la barge anti-aérienne est détruite.

Le port, lieu stratégique par excellence, est complétement miné par les artificiers allemands qui, en prévision d’une attaque par la mer, dissimulent des grenades et des explosifs dans l’eau. Comprenant rapidement les enjeux qui se jouaient, un sous-officier allemand récemment affecté à Sanary, Oswald Hartmann (1923-2020), désobéit aux ordres qui lui furent donnés et coupa le fil reliant le détonateur, sauvant ainsi le port et une grande partie de la Ville de la destruction. Lors de la Libération, il est conduit à La Seyne puis au camp de La Valette. Là-bas, un élu de la Ville vint le chercher pour le ramener à Sanary et lui proposait de travailler au déminage du port. Oswald Hartmann est alors recruté en qualité de chef d’une équipe de civils pour aider au nettoyage du port. Il participa également au déminage des plages. Il est souvent désigné comme le « premier homme de la réconciliation ». Après la guerre, il rentre en Allemagne et revient régulièrement à Sanary. Pour honorer son courage, Sanary lui remet de son vivant la médaille d’honneur de la Ville lors du 30ème anniversaire du jumelage avec Bad Säckingen.

Le port comme source d’inspiration

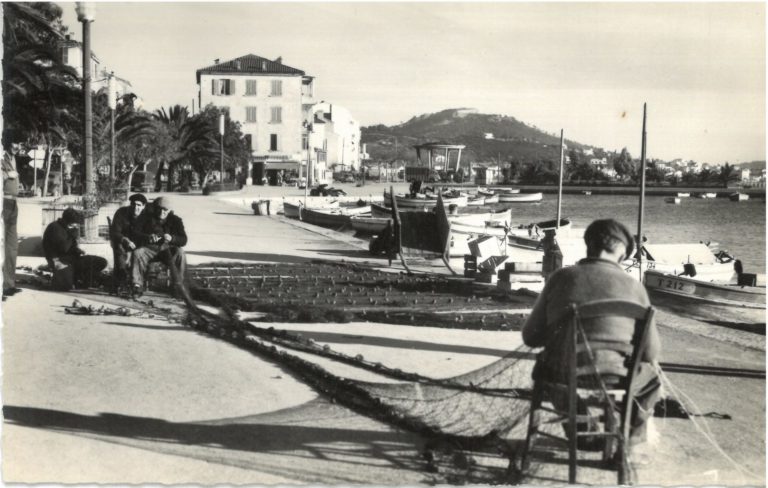

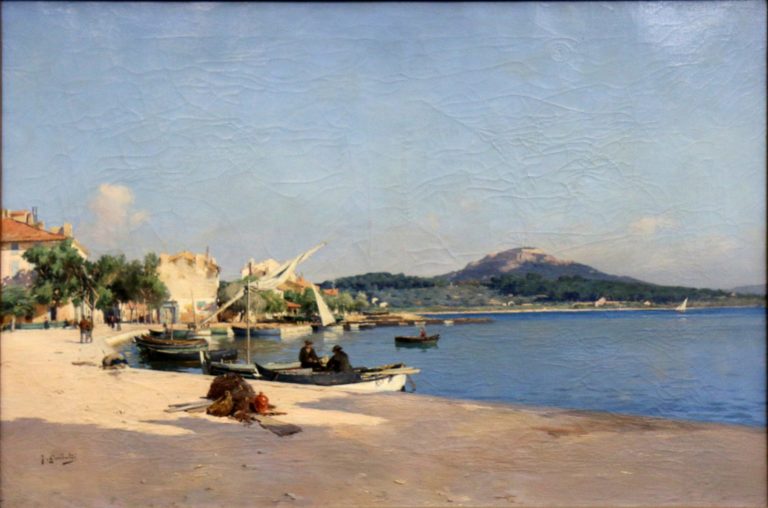

Depuis la fin du XIXème siècle, le port de Sanary occupe une place réelle dans les représentations picturales d’artistes que les paysages provençaux fascinent. Ainsi, de nombreux peintres français, allemands, autrichiens, suisses surent saisir l’essence même du lieu : un havre de paix, un lieu de vie, de rencontres, d’effervescence, un objet d’art.

Plusieurs d’entre eux à l’image de Louis Bonnot (1855-1936), Paul Hogg (1892-1985), Joseph Garibaldi (1863-1941) surent magnifier, avec beauté et douceur, ce lieu emblématique de Sanary.